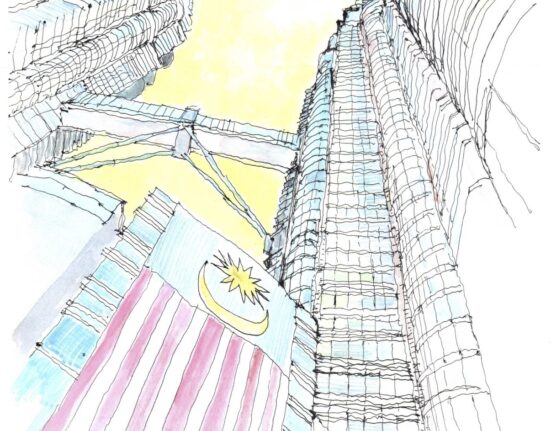

マレーシアは名建築の宝箱。熱帯の気候、多民族のおりなす文化的な多彩さ、また施主と建設技術者の奮闘は、多くの魅力ある建築を生み出しました。それぞれの建物にはマレーシアの社会や歴史、日々の暮らしがよく表れています。また著しい経済成長は、新しい建築を次々に生み出しています。

ここでは、マレーシアの建築の魅力とともに、それぞれが建てられた時代や背景、その見どころに迫りたいと思います。

その5 セントラルマーケット:市場のにぎわいを、よみがえらせる

古今東西、市場は人々の暮らしの中心にありました。人々の胃を満たし、モノを商い、買う。都市と地方はここでつながり、耳よりな情報も伝えられてゆく。朝の生鮮市場、街角の屋台や露店、祭礼のパサー・マラン(夜市)・・・。この巨大都市クアラルンプールにとって、また多民族社会マレーシアの日常生活において「パサー(市場)」は、まさしく人々の暮らしを表してもいるでしょう。

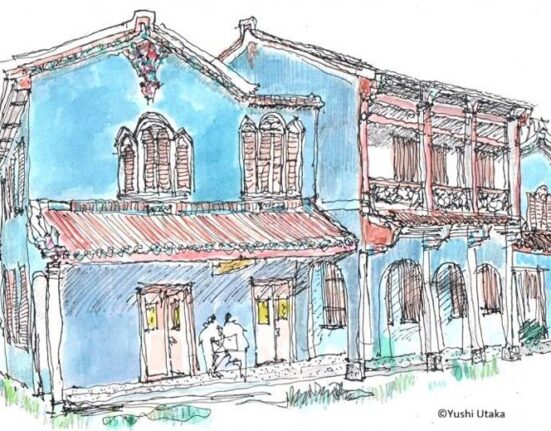

駅名の「パサー・セニ (Pasar Seni)」は、クアラルンプール有数の観光客の訪問先として知られる「セントラルマーケット・クアラルンプール」の別名でもありました。セントラルマーケットはすでに130年の歴史を誇るクアラルンプールの市場の古株でした。

セントラルマーケットの建物は壊さずに、文化的な拠点に蘇らせる検討が始まります。1985年には都市開発庁(UDA:Urban Development Authority)と民間業者との間で契約合意が成立。「文化市場」(cultural market)として再生されることになりました。

セントラルマーケットの再生事業では経営企画、デザイン、開発に多くの有力者が名を連ねました。複雑な許認可の絡む大事業。行政が果たす役割も重要でした。マレーシアではこれ以前にも歴史的建造物の再生事例はありましたが、いずれもが公共建築でした。民間事業としては同国で初の事例になりました。

わずか12カ月の期間に事業計画から改修工事が終わり、1986年に公式に開業することとなりました。セントラルマーケットが建設されてちょうど50年目のことでした。

文、写真、イラスト:宇高雄志

※ 【短縮版】 本記事は期間限定公開につき、2024年1月8日にて第5回「セントラルマーケット」本編公開を終了し、以降「短縮版」として掲載しております。

写真、イラスト:宇高雄志

宇高 雄志(うたか・ゆうし) 兵庫県立大学・環境人間学部・教授

建築学を専攻。広島大学で勤務。その間、シンガポール国立大学、マレーシア科学大学にて研究員。その後、現職。マレーシアの多様な民族の文化のおりなす建築の多彩さに魅かれています。なによりも家族のように思える人のつながりが宝です。(Web:https://sites.google.com/site/yushiutakaweb)

皆様のご感想やおすすめの建物を電子メールにてお送りください。コロナ禍で容易に取材に行けないことから写真やイラストは、過去に撮影・作成したものも使用しています。建物によっては一般公開されていない部分もあります。ご訪問の際には事前に訪問先の各種情報をご確認ください。(Email: utakacontact@gmail.com)

※ 本コラム「マレーシア名建築さんぽ」(著者:宇高雄志)は、最新版のみ期間限定掲載となります。写真、イラスト等を、権利者である著者の許可なく複製、転用、販売などの二次使用は固くお断りします。

*This column, “Malaysia’s Masterpieces of Architecture” (author: Prof. Yushi Utaka) will be posted only for a limited period of time. Secondary use of photographs, illustrations, etc., including reproduction, conversion, sale, etc., without the permission of the author, who holds the rights, is strictly prohibited.