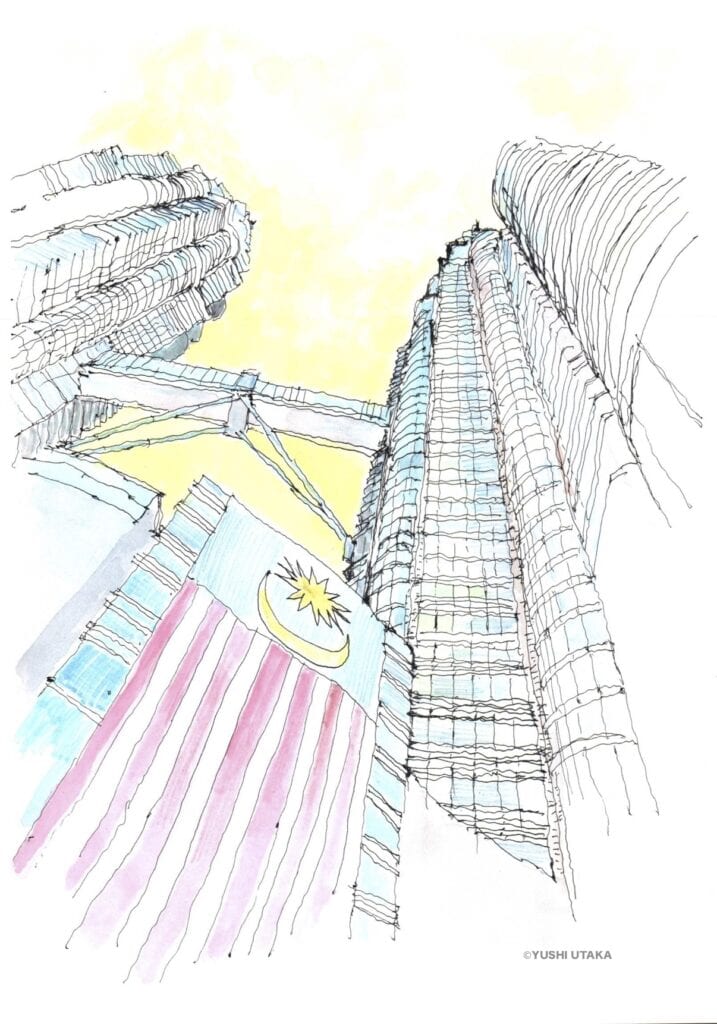

その11 ペトロナス・ツインタワー(Menara Berkembar Petronas)

※ 本コラム「マレーシア名建築さんぽ」(著者:宇高雄志)は、最新版のみ期間限定掲載となります。写真、イラスト等を、権利者である著者の許可なく複製、転用、販売などの二次使用は固くお断りします。

*This column, “Malaysia’s Masterpieces of Architecture” (author: Prof. Yushi Utaka) will be posted only for a limited period of time. Secondary use of photographs, illustrations, etc., including reproduction, conversion, sale, etc., without the permission of the author, who holds the rights, is strictly prohibited.