イスラーム美術の柱は、

建築、写本芸術、工芸品

東京国立博物館で開催されている「イスラーム王朝とムスリムの世界」。イスラーム美術工芸品や文献を豊富に所蔵するマレーシア・イスラーム美術館の全面協力による企画展で、七、八世紀の初期から現代まで、主要なイスラーム王朝の興亡の歴史やイベリア半島から中国、東南アジアまで広範囲にわたる各地の文化と融合した独特なイスラーム文化を紹介。本展覧会の魅力の一部と第11章「マレー世界のイスラーム王国」に注目し、ご紹介します。

まず、イスラーム建築の代表格は、モスク。ドームを架けた構造や、壁面を埋め尽くすモザイクやタイルを用いた装飾技法など、モスク建築と美術は深い関係にあります。

偶像崇拝が禁止されていることからイスラーム美術の装飾では、植物文様(蔓草文様「アラベスク」)、幾何学文様、文字文様のおもに3種の装飾モチーフが発達しました。その土地に特有の要素を取り入れながらも、この3種のモチーフはイスラーム世界全域で共通して採用されてきました。モチーフが永遠に続くような反復と、線対称の構図を成す、鮮やかなターコイズブルーの「ミフラーブ・パネル」(挿図1)はその一例です。

中央アジアまたはイラン(ティムール朝) 14~15世紀/フリット胎土/マレーシア・イスラーム美術館蔵

モスクのメッカのカアバ神殿の方角(キブラ)を指し示す壁龕「ミフラーブ」に設置されたアーチ形のタイル製パネル

また、イスラーム教の聖典『クルアーン』や叙事詩、科学書などのテキストが繰り返し手書きで写された「写本」を通して、書と絵画が発展しました。絵画は挿絵として描かれた綿密画(挿図2)を含み、「アラビア書道」は文字芸術、カリグラフィーとして、書家による現代絵画のアート作品も生み出されています。本展では、異なる時代、地域のクルアーンが紹介され、書体の特徴や彩飾の美しさを比較することができます。

ネックレスやイヤリングなど、宝石を散りばめた宝飾品。植物文や幾何学文様を織り込んだ手織り絨毯や、様々な用途で用いられるテキスタイル。地域によって素材、技法が異なり、多様な発展を遂げた工芸品もイスラーム美術の重要な分野の一つです。地域性のほか、東西交易により中国の磁器などがイスラーム世界に輸入され、その製造技法も伝わったことでイスラーム地域の陶器の発達に大きな影響を与えたとされます。

歴史の中で発展した芸術的技法、悠久の美。書体や装飾、モチーフ、一つひとつの背景にある物語を読み解くことで見えてくるイスラーム文化の奥深さ。装飾や彩飾の特徴や建築の構造などを知って様々な美術品を見ると、よりその魅力の虜になることでしょう。

イラン(カージャール朝)18~19世紀/金彩、インク、顔料、紙/マレーシア・イスラーム美術館蔵

『シャーナーメ』はイランの詩人フェルドウスィーが古代ペルシアの神話、伝説、歴史を謳った長編叙事詩。この挿絵は、英雄ロスタムが、自身の息子と知らずに戦った兵士を打ち負かす悲劇の場面

FOCUS

展覧会 第11章 「マレー世界のイスラーム王国」より

マレー世界におけるイスラーム美術と文化

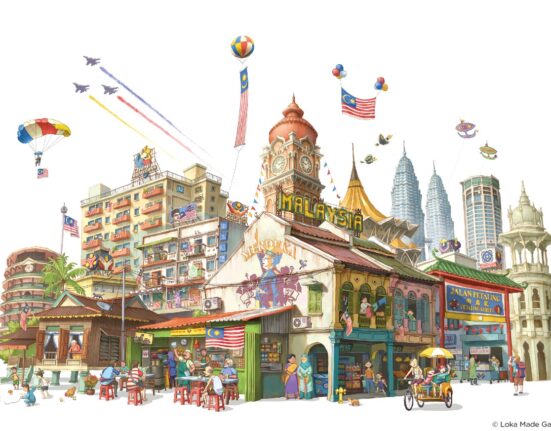

ここでは、現在のマレーシアだけでなく、スマトラ島、ジャワ島、スラウェシ島、マレー半島と周辺の海域、シンガポールやタイ南部のパタニなどを含む、言語・文化において近似性のあるマレー世界におけるイスラーム美術工芸品に焦点が当てられています。

この地域のイスラーム美術は、王族のための装身具や調度品、伝統衣装や布など、この地域特有の文化的要素が反映されてきたことが展示品から伝わります。イスラーム美術ならではの装飾モチーフ、植物・幾何学・文字文様を用いながらも、マレー世界特有の植物や唐辛子などのモチーフが好まれています。

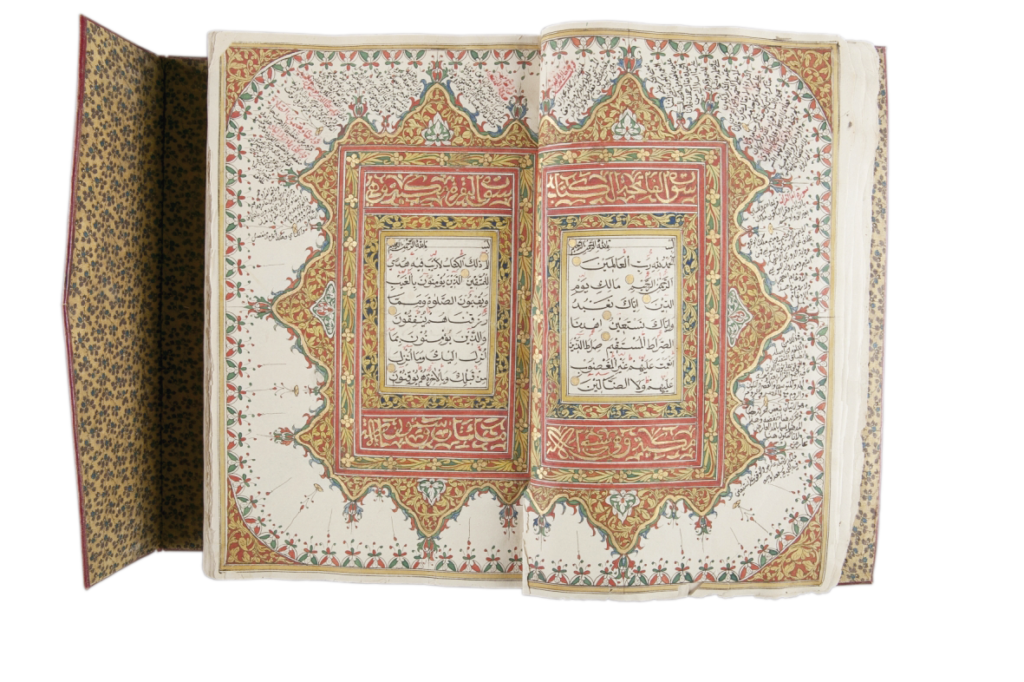

マレー半島東海岸 19世紀

革、紙、金箔、布、インク、顔料

マレーシア・イスラーム美術館蔵

マレー世界では、19世紀から20世紀初頭にかけてクルアーン写本が盛んに制作されました。中でも、マレー半島東海岸で制作された「トレンガヌ様式」は美しい彩飾と筆致が特徴的。赤い小さな唐辛子のような植物文や連続した花文に、マレー半島の南国の風土、地域性を感じます。配色に金を用いることで格調高さが際立ち、研究者の間では、マレー世界で最も美しいクルアーン写本の一つであると評されています。

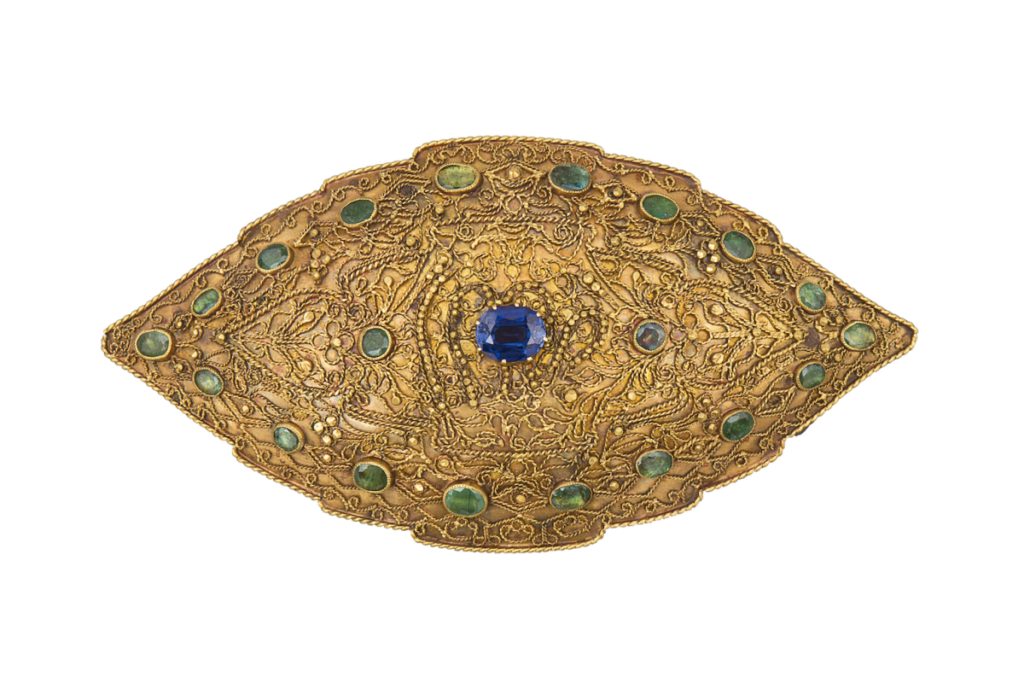

マレー半島 20世紀初

金、宝石

マレーシア・イスラーム美術館蔵

マレーの男性の正装で腰布サロンを留めるために用いられた大ぶりのベルト金具「Pendingプンディン」。写真のように金製で色鮮やかな輝く宝石が散りばめられたものは、古くから儀礼用の衣装として王族によって着用されてきました。中央にはアラビア語で「神」の文字が装飾されています。ほかに蔓草文様の浮彫りを施した銀製のベルト金具もあります。

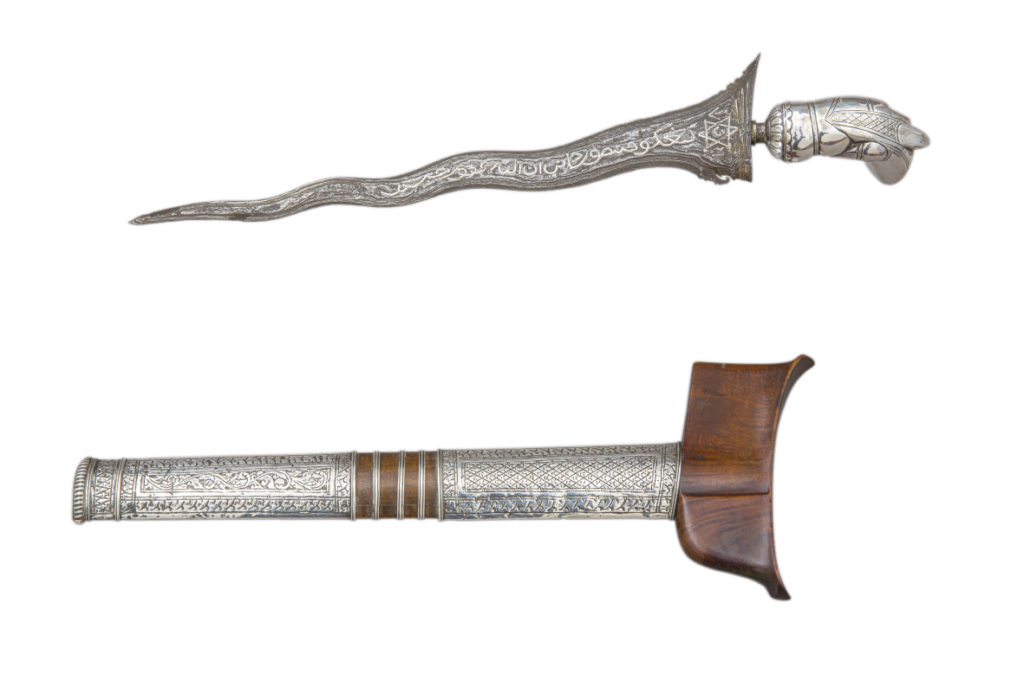

マレー半島 19世紀 鉄、銀、木

マレーシア・イスラーム美術館蔵

兵士が自己防衛のために日常的に身につけていた短剣「Keris クリス」。柄、刃、鞘の3部分で構成され、鉄製の刃は波のような非対称のうねりがあり、独特の形状をしています。権力の象徴でもあり、一部には霊的な力が宿るクリスもあるとの伝説も。

マレー半島 19〜20世紀 銀

マレーシア・イスラーム美術館蔵

丸みのある銀製容器に植物の透彫りが施されたビンロウジ容器。マレーシアでは「Tepak Sirih テパッ・シリー」と呼ばれます。この容器に収められたビンロウジと石灰をキンマの葉に包み、一緒に噛む嗜好品として、おもに客人をもてなす際に用いられます。15世紀、マラッカ王国に仕えた英雄ハントゥアの物語にもビンロウジの記述があるほど古い慣例です。

※展示解説文に準じて、この特集では「イスラーム」表記で統一しています。

参考文献

・「マレーシア・イスラーム美術館精選イスラーム王朝とムスリムの世界」展 図録(東京国立博物館、2021)

・桝屋友子 著『すぐわかる イスラームの美術 ー 建築・写本芸術・工芸』(東京美術、2009)

・Riswadi Azmi & Mustaffa Abdullah “Manuskrip al-Qur’an di Alam Melayu: Kajian Terhadap Manuskrip al-Qur’an Terengganu”(2017)

マレーシア・イスラーム美術館精選 特別企画

『イスラーム王朝とムスリムの世界』

【会期】 2021年7月6日(火)〜2022年2月20日(日)

【会場】 東京国立博物館東洋館 12・13室(上野公園)

【開館時間】 9時30分〜17時 ※入館は閉館の30分前まで

【休館日】 月曜日(祝休日の場合は開館、翌平日休館 ※1月3日は開館) 12月14日、12月26日-1月1日、1月4日

【観覧料】 一般1,000円、 大学生500円

【主催】 東京国立博物館、マレーシア・イスラーム美術館

【ウェブサイト】 https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2109

※マレーシア・イスラーム美術館については、WAU Gallery「イスラム美術の世界へと扉を開くミュージアム」を参照

取材・文/上原亜季 Aki Uehara

取材協力・写真提供/東京国立博物館、Islamic Arts Museum Malaysia